2019年度イベント

小中学校教諭向け冬季理科実験研修

令和2年1月9日(木)

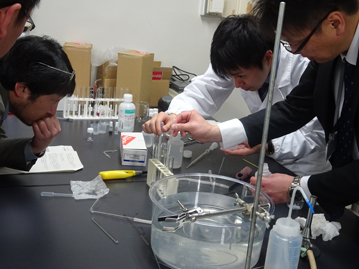

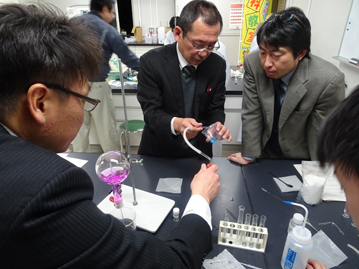

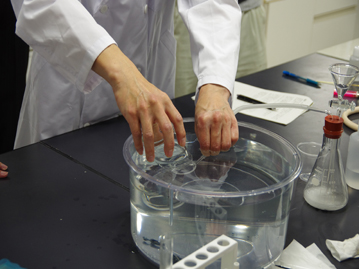

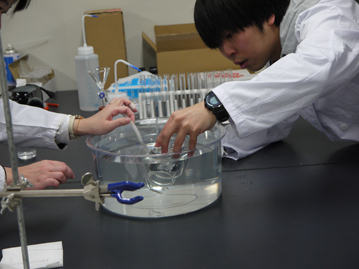

北見工業大学・北見市教育委員会連携事業「小中学校教諭向け冬季理科実験研修」を実施しました。

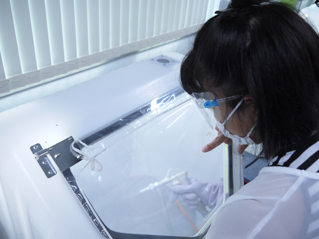

小中学校教諭を対象とした理科実験研修を実施 (研究協力課)1月9日(木)、北見市教育委員会との連携実施事業として、本学化学学生実験室を会場に北見市内の小中学校教諭を対象とした理科実験研修を実施しました。 本事業は、北見市教育委員会、公益社団法人応用物理学会北海道支部及び本学が共同実施しているもので、理科実験について理解を深めることにより、教育効果を高めつつ安全な実験を行うことを目的としています。 当日は小学校教諭1人、中学校教諭6人、計7人の参加があり、本学技術部職員が講師となって「気体の製法と性質」と題して、①基本的な3気体~酸素・水素・二酸化炭素について、②窒素とその化合物~アンモニア・窒素酸化物について、それぞれ実験を行いました。 教科書に載っている過酸化水素水から酸素を発生させる基礎的な実験であっても、ニンジンやみかんの皮など身近なものを触媒として使用することで児童・生徒の興味を引き出す方法や、化学反応が緩やかであるため授業時間内に反応が終わらない場合はドライヤーで温める方法、市販されているアルミ箔の皮膜をアルカリ性の溶液で除去することで、より化学反応を観察しやすくする方法などが紹介され、実際の授業に沿った実践的な内容を取り扱いました。 研修の中で参加者から「ドライヤーによる加熱はぜひ取り入れたい」、「緩やかな反応から激しい反応を見せることで興味を引き付けることができそうだ」、「別の触媒を使って同様の反応を示すか比較して観察させたい」といった感想があり、大変有意義な研修となりました。 本学では地域における教育支援の一助となるよう、こうした活動を継続していきたいと考えています。 (北見工業大学学報第297号より)

この研修における実験指導は技術部の5名が担当しました。

冬休み親子工作教室

令和2年1月8日(火)~11日(土)

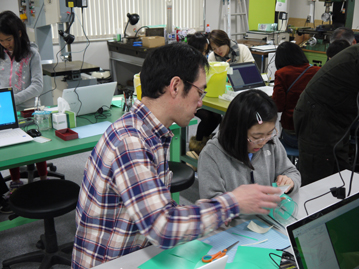

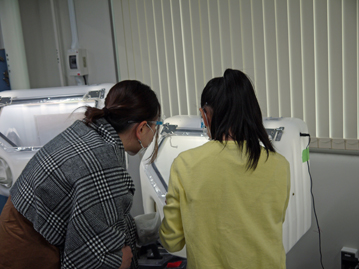

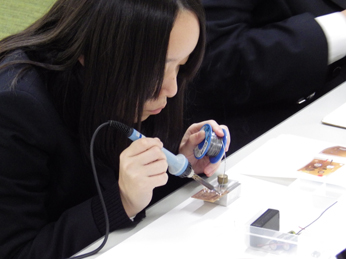

今年度も1月8日~11日の4日間、「冬休み親子工作教室」を実施しました。

親子で協力し合いまた、親からの助言やサポートを受けて作品完成へ向けて頑張っていただきました。イベントへご参加ありがとうございました。

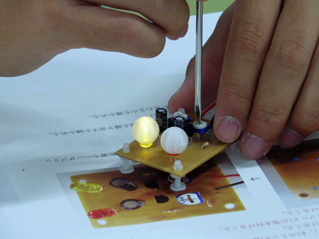

1月8日(水)~11日(土)の4日間、冬休み親子工作教室を開催いたしました。 今回のテーマは、①ガラス彫刻、②電子工作、③自分だけの宝箱、④アクセサリータワーの 4 種類です。いずれも 2~3 時間ほどかかる作業ですが、早い親子では1時間半ほどで完成し、皆さんの出来映えもすばらしいものでした。 児童のアンケート結果からは「とても楽しかった(90%)」、「 楽しかった(10%)」との好評がありました。保護者の方からは「とても丁寧に対応していただきありがとうございました。本人も楽しんでいた様で、時おり目が輝いておりました」、「親子でわちゃわちゃ言いながら楽しくできました。知らない間に色々出来るようになっていたので、子供の成長を感じられて、とても良い時間が過ごせました」、「工作が苦手な子が最後まで頑張れる機会をありがとうございます」、「北見工大ならではのテーマで、保護者も一緒にとても楽しく、多くのことを学ぶことが出来ました」など、スタッフの疲れも吹き飛ぶお言葉もあり、後日、丁寧なお礼状もいただきました。 例年、申込数が定員を上回りお断りしなければならない状況であったため、今回は限界まで定員を増やしましたが、それでも定員を上回りました。興味を持って申し込まれたのにもかかわらず、参加することができなかった方々にお詫び申し上げます。 最後になりますが、北見市教育委員会、研究協力課、11 号館の教員の皆さま並びに関係各位に深く感謝申し上げます。 (北見工業大学学報第297号より)

常呂小学校出前理科実験

令和元年11月26日(火)

常呂小学校にて出前理科実験を実施しました。当技術部から6名のスタッフが訪問し常呂小学校の児童達と共に理科実験を行い理科や科学の楽しさを体験して頂きました。

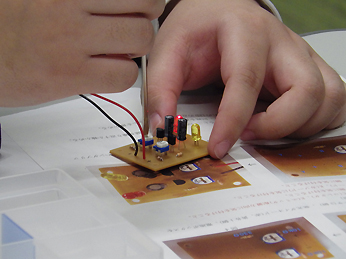

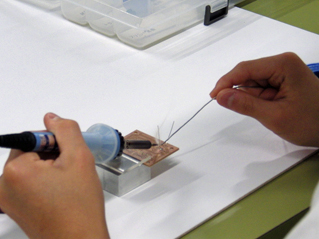

11月26日(火)、北見市立常呂小学校において出前理科実験を実施しました。対象は6年生(21人)で理科の「電気の性質とその利用」に該当する内容です。 始めに基本実験として4~5人の班を作ってもらい、自動車、産業機器、家電、玩具などで幅広く使われている磁気近接スイッチを用いて、磁石を近づける・遠ざけることによって回路がON・OFFすることをLEDランプ、ブザー、プロペラで確認してもらいました。 その後、事務用品のテープカッターを利用したタイミングディスクモータを製作してもらいました。磁気近接スイッチと磁石の位置関係が難しいのですが、ほとんどの児童が一回で完成し、電磁石によってプーリー(セロハンテープを取りつける部分)が勢いよく回転する様子に歓声の声があがりました。(回転せず苦戦する児童もいましたが、これは不良部品が混じっていたためです。大変ご迷惑をおかけいたしました)。45分間の授業時間のため駆け足での実験となりましたが、少しでも理科が好きになってくれたらと思います。 最後に、出前理科実験を快く受け入れていただきました櫻田弘道校長先生、6 年生担任の三上真珠先生、並びに関係各位に感謝申し上げます。 (北見工業大学学報第296号より)

訓子府高等学校大学見学

令和元年11月8日(金)

本学の社会貢献プログラムの一環である大学見学を訓子府高等学校1年生の生徒さん12名を迎えて「体験学習」を技術部が実施しました。

体験内容 1.サンドブラスト体験(5名) 2.電子回路製作(7名)

体験時間 11:15~12:15

引率教諭 2名

中央小学校出前体験学習

10月5日(土)13:00~15:00 中央小学校体育館にてPTA教養部主催「親子でサイエンス」に参加し出前体験学習を実施、児童34名 保護者26名の参加を頂きました。

10月5日(土)、北見市立中央小学校において「親子でサイエンス」を実施しました。 この催しは、昨年の三楽児童センターでの出前体験学習を見聞きした中央小学校のPTAの方から、PTA行事として中央小学校でも行いたいとの要望を受けて実施したものです。 内容はほぼ同様ですが、時間は少し短めの2時間、さらに全体を2部構成に分け、前半1時間半は①キューブパズルを作ろう、②風船ホバークラフトを作って走らせよう、③かさふくろ飛行機を作って飛ばそう、④マグナスcupどこまで飛ばせる、⑤折って丸めてどこまで耐える紙の橋、の5テーマをブース形式で、後半30分は化学実験として「むらさきキャベツの色をかえよう」を行いました。 保護者26人、児童34人の参加のもと、限られた時間でしたが工学に多少とも興味を持ってもらえたものと思います。 機会を設けて頂きました中央小学校PTA教養部の皆さまおよび関係各位に深く感謝申し上げます。 (北見工業大学学報第296号より)

緑児童センター出前体験学習

令和元年9月30日(月)

9月30日(月)13:00~16:00緑児童センターにて出前体験学習を実施し、児童27名の参加を頂きました。

9月30日(月)、今年度で3回目となる「出前体験学習」を北見市緑児童センターで実施しました。 実施テーマは①キューブパズルを作ろう、②風船ホバークラフトを作って走らせよう、③かさふくろ飛行機を作って飛ばそう、④マグナスcupどこまで飛ばせる、⑤むらさきキャベツの色をかえよう、⑥折って丸めてどこまで耐える紙の橋、の6つで、それぞれをブース形式で行い、主に緑小学校、大正小学校に通う児童27人が参加しました。 開催は午後からの3時間と長時間でしたが、お母さんがお迎えに来ても「まだ遊ぶ!」とだだをこねる子もいるほど夢中になっていました。 アンケート結果からは「おもしろかった(100%)」、「また参加したい(100%)」と大好評で、子どもたちはものづくりの楽しさを体感できたものと思います。 開催にご尽力いただきました北見市子ども未来部青少年課、緑児童センターの職員の皆さまおよび関係各位に深く感謝申し上げます。 (北見工業大学学報第296号より)

技術部技術職員研修

令和元年8月30日(金)

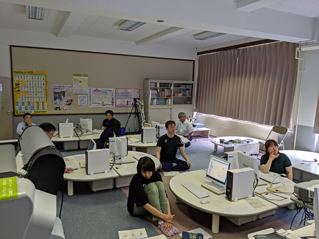

8月30日(金)、多目的講義室を会場に技術部技術職員研修を実施しました。 本研修は、技術職員が職務を通じて習得した技術成果及び業務内容を発表し、技術的交流と相互の資質向上を図ることや、職務に関する必要な知識を広く習得することを目的として毎年実施しており、今年度は30人が受講しました。 研修は、三上修一技術部長による開講の挨拶に続き、技術職員4人による日頃の業務内容・業務成果についての技術発表が行われました。続いて、機械電気系 羽二生博之教授による「ロボコンへの取り組みについて」と題した講演が行われました。 午後には、施設見学で丸玉木材株式会社津別工場を訪れ、事業概要の説明を受けた後、バイオマスエネルギーセンター、第一工場を見学させていただきました。最後に三上技術部長の閉講の挨拶で終了しました。 本研修を通して、普段の業務では学ぶことのない内容や他分野の技術職員の知識・技術の一端を知ることができ、有意義な時間を持つことができました。 (北見工業大学学報第295号より)

日時:令和元年8月30日(金)9:00~16:45

場所:3号棟2階多目的講義室

内容:午前 開講式 技術部長 三上修一

南小学校プログラミング教育研修

令和元年8月19日(月)

8月19日(月)南小学校で開催された校内研修会「プログラミング教育」において、27名の先生方にプログラミング教育に係るソフトの操作方法について南小学校を訪問し、当技術部の情報系技術職員5名が講師として参加いたしました。

おもしろ科学実験

令和元年8月3日(土)

8月3日(土)本学主催で行われた「令和元年度 おもしろ科学実験」で技術部が1テーマを担当しました。おもしろ科学実験(技術部担当テーマ名)オリジナルデザインの写真立てを作ろう!!(小学1年生~小学6年生対象)

温根湯小学校プログラミング教育研修

令和元年7月19日(金)

7月19日(金)温根湯小学校で開催された校内研修会「プログラミング教育」において、7名の先生方にプログラミング教育に係るソフトの操作方法について温根湯小学校を訪問し、当技術部の情報系技術職員3名が講師として参加いたしました。

社会貢献プログラム

令和元年7月18日(木)

7月18日(木)東陵中学校第3学年における「キャリア学習」の一環として、大学の講義や施設を直接見聞することにより、生徒に高校卒業後の進路設計を考える機会として生徒さん59名中8名の「電子回路製作(社会貢献プログラム)」を技術部が担当しました。

社会貢献プログラム体験

「プログラミング体験」:31名

「光の性質を学ぶ」:20名

「電子回路製作」:8名

上常呂小学校プログラミング教育研修

令和元年7月9日(火)

7月9日(火)上常呂小学校で開催された校内研修「プログラミング教育」において、9名の教諭の皆さんへその目的や指導方法(授業内容等)について上常呂小学校を訪問し、当技術部の情報系技術職員3名が講師として参加いたしました。

↑PAGE TOP