2018年度イベント

小中学校教諭対象理科実験研修

平成31年1月11日 -小中学校教諭対象理科実験研修を実施しました-

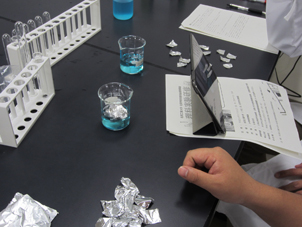

1月11日(金)9:30~11:30 場所:北見工業大学1号館1階 化学学生実験室

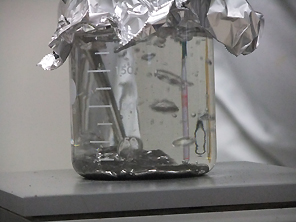

中学校教諭4名、教育委員会1名、計5名の参加者に『水と反応する金属』、『銅イオンを含む廃液の処理』、『塩素の製法と性質』をテーマとして実施しました。

冬休み親子工作教室

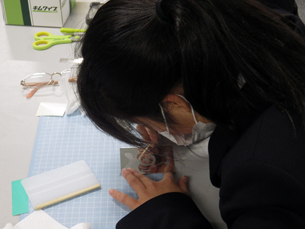

平成31年1月9日~12日 -冬休み親子工作教室を実施しました-小学4年生~6年生対象

平成 30 年度 冬休み親子工作教室(技術部)

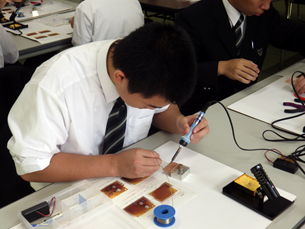

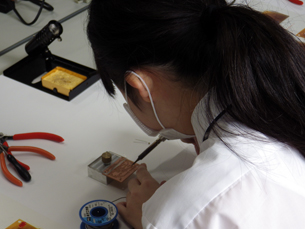

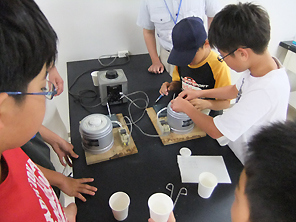

1月9日(水)~12日(土)、今回で8年目となる冬休み親子工作教室を本学ものづくり工房、ものづくりセンター、11号館3階多目的ゼミ室、E232講義室を会場として実施いたしました。 今回は計80組の親子が、①ガラス彫刻、②ラジオ製作、③自分だけの宝箱、④アクセサリータワーの4つテーマに分かれ、それぞれの工作に取り組み、子供たちだけでなく保護者も熱中して製作する姿が見られました。 実施後のアンケートでは、児童:とても楽しかった(85%)、楽しかった(15%)、保護者:参加してとても良かった(100%)と大好評でした。また、保護者の方々からは、「想像以上にすばらしい体験でした。普段使わない機械を使え、良い経験になりました」、「子どもの発想や想像力が見られて、家ではできない事など、とっても良い経験ができました」、「親子で工作を作ることがなかなかないので、このような機会があって良かったです」とご感想をいただきました。 実施にあたり、ご協力頂きました各位に深く感申し上げます。

北見工業大学学報第291号(2019年1月号)より

1月9日(水)~1月12日(土)9:00~12:00

テーマ:ガラス彫刻、ラジオ製作、自分だけの宝箱、アクセサリータワー

端野小学校プログラミング教育研修

平成30年12月17日 -端野小学校プログラミング教育研修-

平成32年度より小学校で新学習指導要領が全面実施されることに伴い、新たに導入される「プログラミング教育」の目的や指導方法(授業内容等)について、端野小学校を訪問し同校教諭15名と上士幌教育員会3名の視察が行われる中、14:30~16:00の1時間半の研修で講師として当技術部の情報処理支援グループの5名が担当しました。

大学見学会(社会貢献プログラム)

平成30年11月2日 -大学見学会の体験学習を実施しました-訓子府高等学校

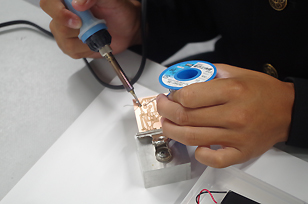

本学の社会貢献プログラムの一環である大学見学会を平成30年11月2日に訓子府高等学校1年生の生徒さんを迎えて「体験学習」を技術部が実施しました。

参加者:1年生27名 引率教諭:2名

10:30 大学到着(1号館1階A102講義室)

10:35~10:45 日程・大学概要説明(入試課)

10:45~10:55 移動

10:55~11:55 体験学習(技術部) 文鎮製作、電子回路製作、サンドブラスト

11:55~ 昼食(A10講義室)

12:30頃 大学出発

三楽児童センター出前体験学習

三楽児童センターで出前体験学習を実施(技術部)

9月28日(金)、北見市三楽児童センターにおいて「出前体験学習」を実施しました。

実施テーマは「キューブパズルをつくろう」、「むらさきキャベツの色を変えよう」、「マグナスcupどこまで飛ばせる!!」、新しいテーマとして「かさふくろ飛行機を作って飛ばそう(傘袋を膨らませ、羽根をとりつけ飛行機に)」、「パラシュートをつくろう(ビニール袋にイラストを描き、発泡スチロール球に粘土を詰め重りに)」の5テーマをブース形式で行いました。

主に中央小学校に通う児童36名の参加が得られました。参加した児童のアンケート結果からは「おもしろかった(100%)」、「また参加したい(100%)」と大好評でした。センター職員からは「子どもたちが本当に楽しんでいます。是非、来年も実施して欲しい」と要望されました。また、終了時には子どもたちから思いもかけない「お礼の言葉」を頂き、スタッフの疲れが癒された瞬間でした。

午後から3時間ほどの体験学習でしたが、子どもたちは工学の面白さの一端を体感できたものと思います。

開催にご尽力いただきました北見市子ども未来部青少年課、三楽児童センターの職員の皆さまおよび関係各位に深く感謝申し上げます。

北見工業大学学報第290号(2018年11月号)より

プログラミング教育に係る研修会

北見工業大学・北見市教育員会主催による「プログラミング教育に係る研修会」が本学の第2演習室を会場に2日間に渡って行われました。北見市内小学校24校の小・中学校教諭4日は20名、5日は22名を対象に平成32年度より小学校で新学習指導要領が全面実施されることに伴い、新たに導入される「プログラミング教育」の目的や指導方法(授業内容等)について、講話やPCソフト「Scratch」等を活用することにより、教職員の理解を深めプログラミング教育に係る教育課程編成等につなげることを目的に開催されました。この研修会の講師として当技術部の情報処理支援グループの5名が担当しました。

開講式13:00~13:35 北見工業大学研究協力課課長 講師紹介、日程連絡等

研修会13:35~15:20 説明「プログラミング教育について」13:35~14:00 市教委より

PCソフトを使用した講座14:00~15:30 講師 技術部5名

閉講式15:30~15:35 北見市教育員会 あいさつ、事務連絡

技術部技術職員研修

平成30年度技術部技術員研修を実施(技術部)

8月21日(火)、平成30年度技術部技術員研修を多目的講義室を会場に実施しました。

この研修は、技術員が職務を通じて習得 した技術成果及び業務内容を発表し、技術的交流と相互の資質向上を図ることや、職務に関する必要な知識を広く習得することを目的として毎年実施しております。午前の研修は三上修一技術部長による開講の挨拶で始まり、榮坂俊雄副学長より「大学とは何か、どこへ向かうのか?-大学改革、連携、そして技術部への期待-」と題した講演が行われ、高等教育の歴史的な経緯から始まり、本学を含めた大学の課題に続いて三大学連携に関して詳しく説明された後、技術部への期待を述べられました。

続いて三上技術部長から「土木構造物の維持管理技術」と題した講演が行われ、重要な社会インフラである橋の経年劣化の現状と橋梁点検に関する研究が紹介されました。午後からは技術員4名による「技術発表」、作製したセンサー機器、パソコンプログラムの実演があり、例年にも増して工夫された発表でした。

百武欣二グループ長からは「機械屋のものづくり40年」と題した先輩講話が行われ、古き良き時代の懐かしい写真、創意工夫・苦労した実験装置の思い出などを話されました。

最後に中西喜美雄室長から「奨励研究の申請・組織の見直しについて」と題する講演が行われ、山根美佐雄室長の閉講の挨拶で研修は終了しました。

北見工業大学学報第289号(2018年9月号)より

日時:平成30年8月21日(火)9:00~

場所:3号棟2階多目的講義室

内容:午前 開講式 技術部長 三上修一

副学長講話 副学長 榮坂俊雄

「大学とは何か、どこへ向かうのか?‐大学改革、連携、そして技術部への期待‐」

技術部長講話 技術部長 三上修一

「土木構造物の維持管理技術」

午後 技術発表 4名

先輩講話 百武欣二「機械屋ものづくり 40年」

室長講話 大学運営支援室 中西喜美雄「奨励研究への申請・組織見直しについて」

閉講式 学部・大学院支援室長 山根美佐雄

おもしろ科学実験

8月4日(土)本学でに行われた「平成30年度 おもしろ科学実験」で技術部が2テーマを担当しました。

おもしろ科学実験(技術部担当テーマ名)

- オリジナルデザインの写真立てを作ろう!!(小学1年生~小学6年生対象)

- お湯で溶ける低融点合金の製造(小学5年生~中学生3年生対象)

社会貢献プログラム(東陵中学校第3学年総合学習「上級学校訪問」)

6月27日(水)東陵中学校第3学年における「キャリア学習」の一環として、大学の講義や施設を直接見聞することにより、生徒に高校卒業後の進路設計を考える機会として生徒さん80名中10名の「電子回路製作(社会貢献プログラム)」を技術部が担当しました。

9:15 大学到着

9:20 「北見工業大学の紹介」

9:50 休憩

10:00 プログラム体験

「演習室PCを使ったプログラミング体験」:40名

「光の性質を学ぶ理科実験教室」:30名

「電子回路製作」:10名

11:30 休憩

11:40 質問・お礼の挨拶

12:00 大学出発

↑PAGE TOP